Marlene. Hier bin ich wieder!

Marlene. Hier bin ich wieder!

Marlene kam im Januar 2011 als absoluter Sonnenschein auf die Welt. Sie war von Anfang an total unkompliziert, hat kaum geschrien und war immer fröhlich. Gleich zu Beginn wurde sie von ihrem vier Jahre älteren Bruder Oliver abgöttisch geliebt. Das erste Jahr war wunderschön, leider sollte das nicht so bleiben.

Als Marlene 14 Monate alt war, gab es dann die Wende.

Wir waren plötzlich alle krank. Marlene blieb leider nicht verschont und zunächst wurde „nur“ eine Mittelohrentzündung bei ihr festgestellt, kurze Zeit später dann eine Grippe bei ihr diagnostiziert, die wir vermutlich alle hatten. Marlenes Zustand wurde jedoch nicht besser, eines Morgens bekam sie einen krampfähnlichen Anfall. Wegen des Verdachts eines Fieberkrampfes wurde sie mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Nach einigen Untersuchungen und damit vielen ungewissen Stunden war dann klar, dass Marlene keinen Fieberkrampf erlitten hatte, sondern dass die Grippe bei ihr zu Komplikationen führte. So war der Grippevirus ins Gehirn „gewandert“ und hatte dort eine Gehirnentzündung (Enzephalitis) ausgelöst.

Marlene wurde auf die Intensivstation der Uniklinik verlegt, mein Mann und ich durften lange nicht zu ihr. Wir warteten im Aufenthaltsraum der Station. Ungewisse Stunden. Wir wussten, dass es ernst um Marlene steht. Es war Karfreitag. Passend dazu lief im Fernsehen im Kinderprogramm etwas zum Thema „Tod“. Eine Maus wurde in eine Pappschachtel gelegt und beerdigt. Würde unsere Maus durchkommen? Uns kamen die Tränen.

Endlich dürfen wir zu ihr. Sie ist total verkabelt. Sie wurde ins künstliche Koma versetzt, wird künstlich beatmet. Man erklärt uns, was zentrale Venenkatether sind und warum Marlene an zwölf Spritzenpumpen angeschlossen ist. Die Namen der Medikamente nehmen wir nicht wahr, sondern schauen ungläubig zu, wie das Hirnwasser unserer Tochter in einen Plastikbeutel tropft. „Liquordrainage!“, erklärt man uns fachmännisch und mit einer vollkommenen Selbstverständlichkeit. Während wir nichts ahnend im Aufenthaltsraum toten Mäusen hinterhergetrauert haben, ist im Hintergrund das globale Netzwerk der Intensivmediziner angesprungen. Diese Krankheit kommt so selten vor, dass die Ärzte erst spät die Symptome von Marlene zu einem Krankheitsbild zusammensetzen konnten. Nach Rücksprache mit den Ärztekollegen aus aller Welt wird Marlene jetzt behandelt, als hätte sie ein Schädel-Hirn-Trauma. Die Grippe muss sie selbst überwinden.

Mit dem künstlichen Koma will man erreichen, dass das Gehirn entlastet wird und sich das entzündete Gehirn wieder erholen kann. Während dieser Zeit kann uns kein Arzt sagen, ob sie überleben wird und, falls ja, welche Folgen die Erkrankung mit sich bringen wird.

Zum Glück war ihr Zustand irgendwann so weit stabil, dass zumindest klar war, dass sie am Leben bleiben wird. Trotzdem hatte die Gehirnentzündung ihre Spuren hinterlassen. Bereiche des für die Bewegung zuständigen Zwischenhirns waren abgestorben. Marlene kam nach 14 Monaten zwar ein zweites Mal auf die Welt, aber zu deutlich ungünstigeren Bedingungen.

Nach fünf Wochen Intensivstation in der Uniklinik wurde Marlene liegend mit dem Krankenwagen in ein neurologisches Krankenhaus am Bodensee gebracht. Gleich zu Beginn des Krankenhausaufenthaltes wurde uns von den dortigen Ärzten unmissverständlich mitgeteilt, dass wir uns keinerlei Hoffnung machen bräuchten. Die Erkrankung sei so schwerwiegend, dass ein normales Leben niemals möglich sei. Wir hatten nun statt eines fröhlichen unkomplizierten Mädchens, was einmal krabbeln konnte, gerade gelernt hatte, auf eigenen Füßen zu stehen und erste Worte von sich gegeben hatte, ein neurologisches Wrack vor uns.

Die Zeit am Bodensee war der Beginn eines neuen Zeitalters für uns als Familie. Von nun teilten wir die Zeit in „vor der Krankheit“ und „nach der Krankheit“ ein.

Es gab ja noch den großen Bruder zu versorgen. Das hatte zur Folge, dass wir als Familie für füneBodensee lebten. Wir richteten es uns so ein, dass ein Elternteil immer bei Marlene im Krankenhaus war und der andere Elternteil mit dem Sohn in einer Ferienwohnung vor Ort lebte. Oliver hat sogar den dortigen Kindergarten besucht.

Marlene lernte am Bodensee ihre Kopfkontrolle wieder zu bekommen, außerdem war es ihr nach einiger Zeit wieder möglich, normale Nahrung zu sich zu nehmen. Die fehlende Rumpfkontrolle und die Ansteuerung ihres linken Armes und der Beine durch das Gehirn bekamen wir jedoch noch nicht in den Griff. Als Folge war ein freies Sitzen oder sogar Krabbeln unmöglich. Außerdem war mehr als ein Lautieren als sprachlicher Ausdruck erst mal nicht möglich.

Dennoch waren Schritt für Schritt Weiterentwicklungen bei unserer Tochter zu erkennen, die uns daran zweifeln ließen, dass wir einen hoffnungslosen Pflegefall vor uns hatten. Ein durch das Krankenhaus eingeführtes Medikament, das das Gehirn in seiner Informationsverarbeitung und Reaktionsfähigkeit beeinflusst, haben wir kurzerhand eigenmächtig abgesetzt. Es konnte ja ohnehin nicht schlimmer kommen.

Nach fünf Monaten war es dann endlich so weit:

Marlene entwickelte sich entgegen der Vorhersagen der dortigen Ärzte so gut, dass eine weitere Versorgung zu Hause erfolgen konnte.

Sie wurde aus dem Neurologischen Krankenhaus entlassen und der neu organisierte Alltag zu Hause konnte beginnen. Unser Kinderarzt schwärmte von der Plastizität der Gehirne kleiner Kinder und unterstützte uns mit den Worten: „Ich verspreche Ihnen nichts, aber es gibt keinen medizinischen Grund, weshalb Marlene nicht doch laufen lernen kann.“ Von nun an hatte Marlene einen umfangreichen Terminkalender: Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie – das volle Programm.

Sie wurde aus dem Neurologischen Krankenhaus entlassen und der neu organisierte Alltag zu Hause konnte beginnen. Unser Kinderarzt schwärmte von der Plastizität der Gehirne kleiner Kinder und unterstützte uns mit den Worten: „Ich verspreche Ihnen nichts, aber es gibt keinen medizinischen Grund, weshalb Marlene nicht doch laufen lernen kann.“ Von nun an hatte Marlene einen umfangreichen Terminkalender: Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie – das volle Programm.

Eine Zeit voller Entbehrungen nahm ihren Anfang. Frühere „gute Freunde“ konnten mit der neuen Situation offensichtlich nicht umgehen, gingen ihre eigenen, sorgenfreien Wege und ließen uns damit im Stich. Allerdings waren wir von nun an natürlich auch nicht mehr dieselben Menschen wie vorher! Hatten wir vor der Erkrankung unsere Freizeit weitgehend mit unseren Freunden geteilt, war jetzt ein Treffen fast nicht mehr möglich. Wir waren alle eingespannt in die Betreuung von Marlene bzw. mussten mit unseren Kräften haushalten. Wir haben uns wohl unbewusst selbst immer mehr in unser Schneckenhaus zurückgezogen …

Wir hatten bzw. haben die Hoffnung jedoch zu keinem Zeitpunkt aufgegeben.

Das Ziel, für Marlene eines Tages ein halbwegs normales Leben zu ermöglichen, war der Motor unseres Handelns. Wir wurden und werden immer noch durch die sichtbaren Erfolge in Marlenes Weiterentwicklung darin bestärkt, an diesem Ziel festzuhalten. Zusätzlich zu den „normalen“ Therapien kamen noch Intensivtherapien, die die unterschiedlichsten Ansätze und Theorien verfolgten, teilweise kombiniert mit stationären Aufenthalten hinzu.

Vereinzelt trafen wir Ärzte oder Therapeuten, die uns für unser Engagement zur Förderung von Marlene belächeln und bemitleiden, die Hoffnungslosigkeit aufgrund der Schwere der Krankheit herausstellen, ohne das Kind oder seine bisherige Entwicklung zu kennen. Wir entwickelten mit der Zeit den Mut, uns auch von diesen Leuten innerhalb kürzester Zeit zu trennen.

Uns waren und sind nach wie vor keine Wege zu weit und keine Kosten zu hoch. Wir haben unsere eigenen Ansprüche sehr zurückgeschraubt, die Ansprüche an Ärzte und Therapeuten aber hochgeschraubt, damit wir Marlene die vielen Therapien durch die richtigen Leute ermöglichen konnten und hoffentlich weiterhin können.

Marlene hat nach wie vor viele Baustellen.

Marlene hat nach wie vor viele Baustellen.

Ihre Sprache ist mittlerweile durch intensive logopädische Therapie beinahe komplett wiederhergestellt. Sie kann sich fast altersgerecht mitteilen und ausdrücken. Sie kann auch zwischenzeitlich wieder frei sitzen, sich zumindest durch Robben selbstständig fortbewegen und setzt zum Krabbeln an. Sie versteht, wie man läuft, und übt fleißig im Laufgerät. Die Motorik der linken Hand verbessert sich stetig. Sie ist ein fröhliches und aufgewecktes Mädchen und verzückt mit ihrer liebenswürdigen, selbstlosen Art viele Menschen.

Sie macht kontinuierlich kleine Fortschritte auf nahezu allen Gebieten und wir erfreuen uns an allem, was sie Neues dazulernt.

Wir haben durch den Schicksalsschlag gelernt zu erkennen, was wirklich wichtig ist im Leben, und haben erkannt, dass wir trotz allem noch Glück hatten. Der Alltag ist immer noch sehr mühselig für uns, aber es wird zunehmend leichter, weil Marlene immer selbstständiger wird.

Fotos: Privat.

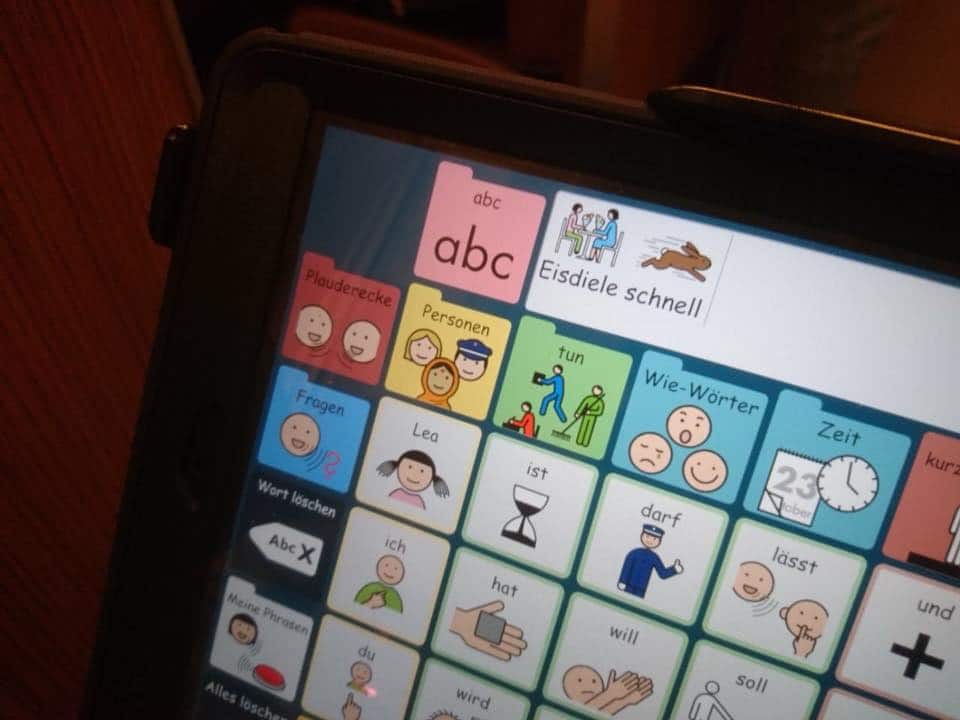

Der Kompad „Talker“ mit der Kommunikationssoftware Compass (HMV: 16.99.10.3023) ist handlich und leicht. Er soll Kindern, die nicht oder nur unzureichend die Möglichkeit haben, sich sprachlich zu verständigen, helfen, im Alltag erfolgreich zu kommunizieren. Hierfür sind gute motorische Fähigkeiten wichtig. Der Kompad ist ein Hilfsmittel der unterstützten Kommunikation – ähnlich einem Tablet mit 10”-Bildschirm – und mit verschiedenen Symbolen versehen.

Der Kompad „Talker“ mit der Kommunikationssoftware Compass (HMV: 16.99.10.3023) ist handlich und leicht. Er soll Kindern, die nicht oder nur unzureichend die Möglichkeit haben, sich sprachlich zu verständigen, helfen, im Alltag erfolgreich zu kommunizieren. Hierfür sind gute motorische Fähigkeiten wichtig. Der Kompad ist ein Hilfsmittel der unterstützten Kommunikation – ähnlich einem Tablet mit 10”-Bildschirm – und mit verschiedenen Symbolen versehen. Statement:

Statement: Karies kennt jeder, doch von den sogenannten Kreidezähnen haben viele wohl noch nichts gehört. Hierbei handelt es sich um eine Zahnschmelzerkrankung, die mittlerweile weiter verbreitet ist als Karies. Immer mehr Kinder leiden mittlerweile an Kreidezähnen oder – wie die Erkrankung im Fachjargon heißt – an der Molaren-Inzisiven-Hypomineralisation (MIH). Die MIH ist als ernst zu nehmende Volkskrankheit einzustufen.

Karies kennt jeder, doch von den sogenannten Kreidezähnen haben viele wohl noch nichts gehört. Hierbei handelt es sich um eine Zahnschmelzerkrankung, die mittlerweile weiter verbreitet ist als Karies. Immer mehr Kinder leiden mittlerweile an Kreidezähnen oder – wie die Erkrankung im Fachjargon heißt – an der Molaren-Inzisiven-Hypomineralisation (MIH). Die MIH ist als ernst zu nehmende Volkskrankheit einzustufen. Die wirklichen Ursachen für die Störung in der Mineralisierung des Zahnschmelzes der Zähne schon vor dem Durchbruch in die Mundhöhle sind noch nicht bekannt.

Die wirklichen Ursachen für die Störung in der Mineralisierung des Zahnschmelzes der Zähne schon vor dem Durchbruch in die Mundhöhle sind noch nicht bekannt. Lauranne ist ein 2 Jahre und 10 Monate altes Mädchen mit Zerebralparese. Mit 18 Monaten gelang es ihr, sich über den Boden zu rollen, zu sitzen und sich mit der Kraft ihrer Arme selbst an einem Möbelstück hochzuziehen. Dann hing sie mit gebeugten Hüften und dem ganzen Gewicht ihres Oberkörpers über dem Möbelstück. Ihre Physiotherapeutin machte sich allerdings Sorgen, dass sie ihre Muskulatur dabei überdehnen könnte.

Lauranne ist ein 2 Jahre und 10 Monate altes Mädchen mit Zerebralparese. Mit 18 Monaten gelang es ihr, sich über den Boden zu rollen, zu sitzen und sich mit der Kraft ihrer Arme selbst an einem Möbelstück hochzuziehen. Dann hing sie mit gebeugten Hüften und dem ganzen Gewicht ihres Oberkörpers über dem Möbelstück. Ihre Physiotherapeutin machte sich allerdings Sorgen, dass sie ihre Muskulatur dabei überdehnen könnte.

Rumflitzen tut gut!

Rumflitzen tut gut! „Sammy hat so viel Spaß mit seinem ‚Batmobil‘. Aber das Rad ist auch Teil seiner Therapie“, sagt seine Mutter Betty. „Das ist wichtig. Wir nehmen uns drei- bis viermal die Woche Zeit, um mit ihm rauszugehen.“ Dann fährt Sammy voraus, seine Eltern kommen zu Fuß hinterher; an jeder Kreuzung wartet der Junge auf die beiden. Das macht allen Freude. „Und wir kommen viel an die frische Luft“, sagt Sammys Vater Dave. Früher hatte Sammy auch „Sattel-Trikes“, also Dreiräder, die wie normal hohe Räder aufgebaut sind. „Das war problematisch“, erklärt Dave, „denn damit kann man leicht kippen – und das ist Sammy auch passiert. Aber mit dem Trix fährt er sehr sicher.“ Gerade jetzt ist es wichtig, dass Sammy sich viel bewegt, die Krankheit bleibt nach der Pubertät meist stabil. „Bis dahin sollte man mit gezielten Maßnahmen wie den einzelnen Therapien und dem Radfahren versuchen, eine Verschlimmerung zu vermeiden; und das ist uns gelungen – unter anderem mit dem Trix.“ Umso besser, wenn es dann auch noch so viel Spaß macht. Und das Beste daran: Das Trix hat eine Hilfsmittelnummer und kann vom Arzt verschrieben werden!

„Sammy hat so viel Spaß mit seinem ‚Batmobil‘. Aber das Rad ist auch Teil seiner Therapie“, sagt seine Mutter Betty. „Das ist wichtig. Wir nehmen uns drei- bis viermal die Woche Zeit, um mit ihm rauszugehen.“ Dann fährt Sammy voraus, seine Eltern kommen zu Fuß hinterher; an jeder Kreuzung wartet der Junge auf die beiden. Das macht allen Freude. „Und wir kommen viel an die frische Luft“, sagt Sammys Vater Dave. Früher hatte Sammy auch „Sattel-Trikes“, also Dreiräder, die wie normal hohe Räder aufgebaut sind. „Das war problematisch“, erklärt Dave, „denn damit kann man leicht kippen – und das ist Sammy auch passiert. Aber mit dem Trix fährt er sehr sicher.“ Gerade jetzt ist es wichtig, dass Sammy sich viel bewegt, die Krankheit bleibt nach der Pubertät meist stabil. „Bis dahin sollte man mit gezielten Maßnahmen wie den einzelnen Therapien und dem Radfahren versuchen, eine Verschlimmerung zu vermeiden; und das ist uns gelungen – unter anderem mit dem Trix.“ Umso besser, wenn es dann auch noch so viel Spaß macht. Und das Beste daran: Das Trix hat eine Hilfsmittelnummer und kann vom Arzt verschrieben werden!

„Im Grunde kann man sagen, ich habe zum vierten Mal Laufen gelernt.“ Der sechzehnjährige Schüler Sandro hat infantile Zerebralparese (ICP). Bestimmte Muskelgruppen stehen bei ihm ständig unter starker Spannung, seine Beine kann er kaum strecken. Dank einer speziellen Operation und durch Unterstützung seines Physiotherapeuten an der SRH Stephen-Hawking-Schule kann er sich wieder besser bewegen.

„Im Grunde kann man sagen, ich habe zum vierten Mal Laufen gelernt.“ Der sechzehnjährige Schüler Sandro hat infantile Zerebralparese (ICP). Bestimmte Muskelgruppen stehen bei ihm ständig unter starker Spannung, seine Beine kann er kaum strecken. Dank einer speziellen Operation und durch Unterstützung seines Physiotherapeuten an der SRH Stephen-Hawking-Schule kann er sich wieder besser bewegen. Ein solch ganzheitliches Verständnis liegt allen therapeutischen Angeboten an der SRH Stephen-Hawking-Schule zugrunde. Die in den 1970er Jahren gegründete Privatschule mit Internat ermöglicht Schülern ohne und mit einer Körperbehinderung von der Grundschule bis zum Gymnasium den Schulbesuch. Qualifizierte Therapie und Pflege sind dabei ein wesentlicher Teil des Erfolgskonzepts. „Wir verfolgen das Ziel, den Schülern größtmögliche Selbstständigkeit und die aktive Teilhabe an Unterricht und Alltagsleben zu ermöglichen“, erläutert Binder-Koch.

Ein solch ganzheitliches Verständnis liegt allen therapeutischen Angeboten an der SRH Stephen-Hawking-Schule zugrunde. Die in den 1970er Jahren gegründete Privatschule mit Internat ermöglicht Schülern ohne und mit einer Körperbehinderung von der Grundschule bis zum Gymnasium den Schulbesuch. Qualifizierte Therapie und Pflege sind dabei ein wesentlicher Teil des Erfolgskonzepts. „Wir verfolgen das Ziel, den Schülern größtmögliche Selbstständigkeit und die aktive Teilhabe an Unterricht und Alltagsleben zu ermöglichen“, erläutert Binder-Koch.

Dürfen wir vorstellen: Das ist Gustav. Wir hatten das Vergnügen, den Siebenjährigen in Aktion zu erleben. Die Begegnung fand in einem Gebäude statt, das für seine Barrierefreiheit berühmt ist: das Haus der Disabled People‘s Organisation im dänischen Taastrup.

Dürfen wir vorstellen: Das ist Gustav. Wir hatten das Vergnügen, den Siebenjährigen in Aktion zu erleben. Die Begegnung fand in einem Gebäude statt, das für seine Barrierefreiheit berühmt ist: das Haus der Disabled People‘s Organisation im dänischen Taastrup.

Marlene. Hier bin ich wieder!

Marlene. Hier bin ich wieder!

Sie wurde aus dem Neurologischen Krankenhaus entlassen und der neu organisierte Alltag zu Hause konnte beginnen. Unser Kinderarzt schwärmte von der Plastizität der Gehirne kleiner Kinder und unterstützte uns mit den Worten: „Ich verspreche Ihnen nichts, aber es gibt keinen medizinischen Grund, weshalb Marlene nicht doch laufen lernen kann.“ Von nun an hatte Marlene einen umfangreichen Terminkalender: Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie – das volle Programm.

Sie wurde aus dem Neurologischen Krankenhaus entlassen und der neu organisierte Alltag zu Hause konnte beginnen. Unser Kinderarzt schwärmte von der Plastizität der Gehirne kleiner Kinder und unterstützte uns mit den Worten: „Ich verspreche Ihnen nichts, aber es gibt keinen medizinischen Grund, weshalb Marlene nicht doch laufen lernen kann.“ Von nun an hatte Marlene einen umfangreichen Terminkalender: Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie – das volle Programm. Marlene hat nach wie vor viele Baustellen.

Marlene hat nach wie vor viele Baustellen.