Otto Waalkes im Interview

Lieber Herr Waalkes,

Lieber Herr Waalkes,

vielen Dank, dass Sie sich für unsere „besonderen Kinder“, so nennen wir die Kinder mit Handicap, Zeit genommen haben. Sie gelten als einer der erfolgreichsten Vertreter des deutschen Humors. Wenn man Ihnen zuschaut, springt der Funke auf das Publikum über und Ihre Sketche, Lieder und Parodien sind fröhlich, erfrischend und manchmal auch selbstironisch.

Wie erklären Sie sich die Wirkung auf die Zuschauer?

Na ja, ich hab‘ einfach Glück, dass immer wieder neue kleine Zuschauer geboren werden, auf die ich noch erfrischend wirke. Meine Zuschauer von früher bringen ja inzwischen ihre Urenkel mit! Die sehen meine Zwergenfilme oder „Ice Age“ und lernen so Otto kennen – und auf einmal sitzen da vier Generationen im Publikum.

Das Gute ist, dass ich alle Altersgruppen selbst ganz gut vereine: Ich habe den Haarwuchs der Zweijährigen, den Körperbau der Zwanzigjährigen, die Energie der Vierzigjährigen und die Haut der Achtzigjährigen im Saal. Ich habe immer ganz neue Lieder und ganz alte Scherze mit dabei – die Jungen wollen ja schließlich auch mitreden können bei den Alten am Sterbebett. Also für jeden etwas!

Gab es eine Situation oder Begegnung insbesondere mit Kindern, die Sie besonders berührt hat?

Wenn ich sehe, wie die Kinder lachen, bin ich jedes Mal berührt! Außerdem berühren mich alle Kinder immer nach der Show und machen Fotos, an jedem einzelnen Abend auf meinen Tourneen. Einmal kam ein Vater mit einem kleinen Mädchen auf dem Arm zu mir und sagte: „Schau mal, Marie, des isch de Sid!“ Und ich hab‘ extra für die Kleine die Sid-Stimme gemacht: „Manni, Diego, wo seid ihr?“ Sie hat mich halb glücklich angeguckt, weil sie die Stimme ja kannte, und halb skeptisch, weil sie nicht verstanden hat, wieso Sids Stimme bloß aus diesem komischen alten Mann rauskommt. Da kam ich auf die Idee, Sid als Handpuppe in mein Programm einzubauen. Das finden die Kinder stark.

Integration und Inklusion sind zurzeit wichtige Themen und in aller Munde. Wie sieht in Ihren Augen eine gelungene Inklusion aus?

Man darf einfach keine Unterschiede machen. Alle Kinder sollen zusammen spielen und toben und lernen und Quatsch machen, egal, wie viele Beine sie haben oder ob sie gleich gut sehen oder hören. Das spielt keine Rolle. Und Kinder machen da sowieso keinen Unterschied.

Sie als facettenreicher Komiker, Schauspieler und Synchronsprecher sind viel beschäftigt, auch noch mit 70 Jahren – Gratulation! Wo sehen Sie hier Ihre größte Leidenschaft?

Auf der Bühne stehen, vor Publikum, ist immer das Größte für mich. Das direkte Feedback: Ich mache was – singen, Gitarre spielen, erzählen, holladahiti – und die Leute lachen und klatschen.

Beim Malen oder Schauspielern oder Synchronsprechen gibt es das nicht, da ist immer eine Distanz. Da bin ich nicht dabei, wenn die Leute es sich angucken; ich bekomme nicht mit, ob sie lachen, und sitze dann zu Hause und frage mich, ob alles auch richtig angekommen ist. Ich kann ja schlecht jeden anrufen und fragen. Von manchen Fans hab‘ ich ja noch nicht mal die Telefonnummer!

Das Magazin Momo ist für Kinder und Eltern, die besonders sind. Es soll Mut machen und eine Plattform bieten, auf der Eltern und Betroffene die Möglichkeit haben, sich auszutauschen. Haben Sie eine Lebensphilosophie für unsere kleinen und großen Leser?

Zu viel des Guten kann auch ganz schön sein! Bleibt, wie ihr seid, und macht weiter so – ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt!

Vielen Dank dafür, dass sie es schaffen, den Zuschauern stets ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern.

Ach was, das ist doch keine Zauberei! Einfach immer schön die Mundwinkel oben halten, dann klappt das schon!

Interview Martina Lange

Fotos: Daniel Reinhold © Ruessl Musikverlag GmbH, C.-Lechtenbrin, Otto-Waalkes

Die 1975 geborene Katharina Rüsbüldt ist seit 1979 durch einen Unfall oberschenkelamputiert. Kathy ist begeisterte Sportlerin: Zu ihren liebsten Sportarten zählen der Pferdesport oder Inlineskaten, um hier nur einige zu nennen. Seit 2018 ist sie auch in der Trendsportart SUP (Stand-up-Paddeln) erfolgreich unterwegs.

Die 1975 geborene Katharina Rüsbüldt ist seit 1979 durch einen Unfall oberschenkelamputiert. Kathy ist begeisterte Sportlerin: Zu ihren liebsten Sportarten zählen der Pferdesport oder Inlineskaten, um hier nur einige zu nennen. Seit 2018 ist sie auch in der Trendsportart SUP (Stand-up-Paddeln) erfolgreich unterwegs.

Mit nunmehr 44 Jahren gehöre ich zu den Spätzündern in der Trendsportart SUP. Anfang Juni 2018, bei den Offenen Deutschen Meisterschaften im Flatwater SUP in Xanten, sollte alles seinen Lauf nehmen. Von acht Startern in meiner Boardklasse wurde ich die Letzte im Sprint, weil ich einen von drei Heats verpasste, sechste von sieben beim Technical Race (350 m mit drei Bojen) und siebte von acht in der Gesamtwertung. Ganz schön unbedarft bin ich an diesen Sport rangegangen, hatte ich doch erst Mitte April aktiv damit begonnen. Nach meiner ersten Saison und mehreren Wettkämpfen lag ich Ende 2018 in der GSUPA-Liste in der Long-Distance-Disziplin auf Platz 21 von 76 insgesamt. Nicht schlecht, wenn man bei null angefangen hat.

Mit nunmehr 44 Jahren gehöre ich zu den Spätzündern in der Trendsportart SUP. Anfang Juni 2018, bei den Offenen Deutschen Meisterschaften im Flatwater SUP in Xanten, sollte alles seinen Lauf nehmen. Von acht Startern in meiner Boardklasse wurde ich die Letzte im Sprint, weil ich einen von drei Heats verpasste, sechste von sieben beim Technical Race (350 m mit drei Bojen) und siebte von acht in der Gesamtwertung. Ganz schön unbedarft bin ich an diesen Sport rangegangen, hatte ich doch erst Mitte April aktiv damit begonnen. Nach meiner ersten Saison und mehreren Wettkämpfen lag ich Ende 2018 in der GSUPA-Liste in der Long-Distance-Disziplin auf Platz 21 von 76 insgesamt. Nicht schlecht, wenn man bei null angefangen hat. Die deutsche Rollstuhlskate-(Fan-)Gemeinde blickt gespannt auf das Wettkampfjahr 2019, denn es werden gleich zwei große internationale Wettkämpfe stattfinden.

Die deutsche Rollstuhlskate-(Fan-)Gemeinde blickt gespannt auf das Wettkampfjahr 2019, denn es werden gleich zwei große internationale Wettkämpfe stattfinden.

Kinderdemenz: Neuronale Ceroid-Lipofuszinose (NCL)

Kinderdemenz: Neuronale Ceroid-Lipofuszinose (NCL)

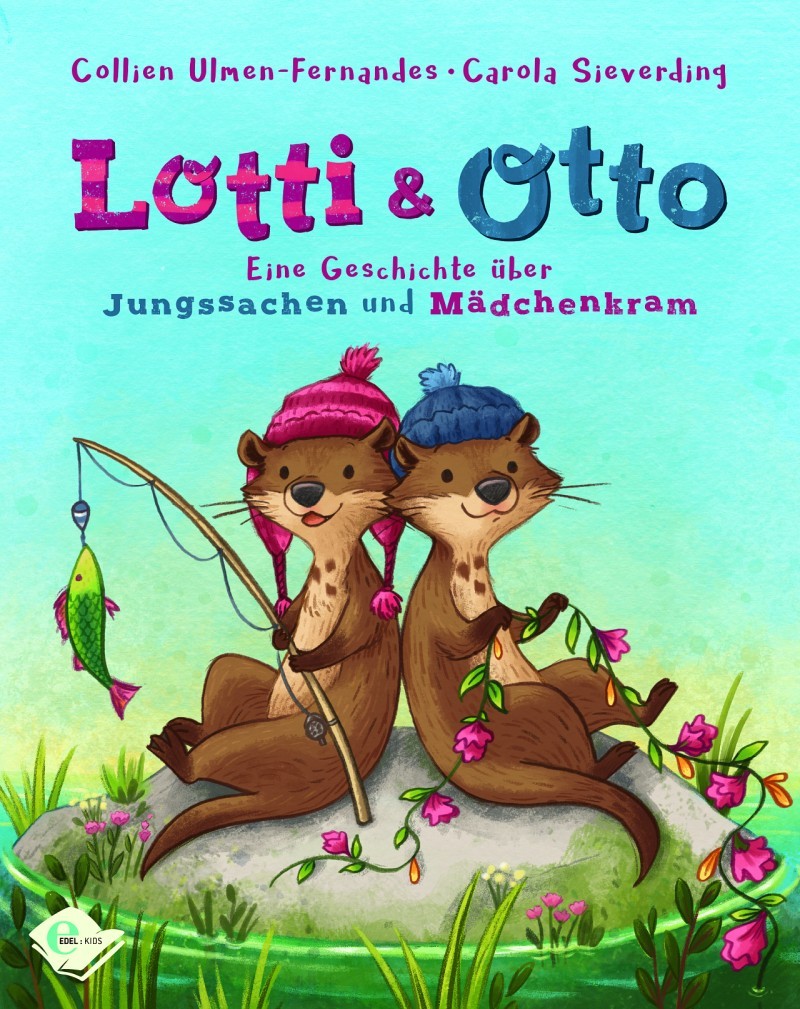

Ihr jüngst erschienenes Kinderbuch „Lotti & Otto“ greift die Rollenbilder und Klischees unserer Gesellschaft auf.

Ihr jüngst erschienenes Kinderbuch „Lotti & Otto“ greift die Rollenbilder und Klischees unserer Gesellschaft auf. Die rund 150.000 Inuit sind wohl eines der bekanntesten Völker der Erde. Wahrscheinlich kamen sie in verschiedenen Wanderungsschüben von Asien nach Amerika. Jahrtausende überlebten sie ohne technische Hilfsmittel in Schnee und Eis. Seit etwa 5.000 Jahren besiedeln die Inuit die Arktis. Um dort in Eis und Schnee überleben zu können, haben sie sich den schwierigen Bedingungen angepasst.

Die rund 150.000 Inuit sind wohl eines der bekanntesten Völker der Erde. Wahrscheinlich kamen sie in verschiedenen Wanderungsschüben von Asien nach Amerika. Jahrtausende überlebten sie ohne technische Hilfsmittel in Schnee und Eis. Seit etwa 5.000 Jahren besiedeln die Inuit die Arktis. Um dort in Eis und Schnee überleben zu können, haben sie sich den schwierigen Bedingungen angepasst. Wenn sich die Inuit nicht gerade auf eine längere Jagd begeben, leben sie an festen Plätzen und legen dort Siedlungen an, bauen Häuser aus Holz oder Stein. In diesen Dörfern gehen auch die Kinder zur Schule. Dort wird in Inuktitut, der Inuit-Sprache, unterrichtet, selbstverständlich lernen die Inuit-Kinder von klein auf auch Englisch, Französisch, Russisch, Finnisch oder Dänisch – je nachdem, wo sie wohnen. Wenn sie eine weiterführende Schule oder gar eine Universität besuchen wollen, müssen sie aber meist in ein Internat oder in eine größere Stadt fahren und deshalb ihr Dorf verlassen.

Wenn sich die Inuit nicht gerade auf eine längere Jagd begeben, leben sie an festen Plätzen und legen dort Siedlungen an, bauen Häuser aus Holz oder Stein. In diesen Dörfern gehen auch die Kinder zur Schule. Dort wird in Inuktitut, der Inuit-Sprache, unterrichtet, selbstverständlich lernen die Inuit-Kinder von klein auf auch Englisch, Französisch, Russisch, Finnisch oder Dänisch – je nachdem, wo sie wohnen. Wenn sie eine weiterführende Schule oder gar eine Universität besuchen wollen, müssen sie aber meist in ein Internat oder in eine größere Stadt fahren und deshalb ihr Dorf verlassen.

Stingray Swing-out – der neue Autositz mit einzigartigen Funktionen

Stingray Swing-out – der neue Autositz mit einzigartigen Funktionen Die Sitztiefe des Stingray Swing-out kann 7 cm, die Rückenhöhe 10 cm stufenlos verstellt werden. Mit der umfangreichen Zubehörpalette, wie z.B. Seitenpelotten, Beckenführungen und Fußplatte, kann der Autositz optimal auf die individuellen Bedürfnisse des Kindes angepasst werden und wächst lange mit. Das Sitzpolster gibt es in sieben verschiedenen Farben, es kann sehr einfach abgenommen und bis 40 Grad in der Maschine gewaschen werden.

Die Sitztiefe des Stingray Swing-out kann 7 cm, die Rückenhöhe 10 cm stufenlos verstellt werden. Mit der umfangreichen Zubehörpalette, wie z.B. Seitenpelotten, Beckenführungen und Fußplatte, kann der Autositz optimal auf die individuellen Bedürfnisse des Kindes angepasst werden und wächst lange mit. Das Sitzpolster gibt es in sieben verschiedenen Farben, es kann sehr einfach abgenommen und bis 40 Grad in der Maschine gewaschen werden.