Franziska Giffey, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Interview

Sehr geehrte Frau Ministerin,

Sehr geehrte Frau Ministerin,

Sie sind eine sehr engagierte Politikerin, umso mehr möchten wir uns bei Ihnen bedanken, dass Sie sich für unsere „besonderen Kinder“, so nennen wir die Kinder mit Handicap, sowie für deren Familien Zeit genommen haben, um uns einige Fragen zu beantworten.

Von Ihnen stammt die Aussage „Ich will, dass es jedes Kind packt, egal, ob es in einem armen oder reichen Elternhaus geboren wird“. Wie sieht die praktische Umsetzung der frühkindlichen Bildung in Deutschland zurzeit aus?

Die frühkindliche Bildung ist in den vergangenen Jahren enorm ausgebaut worden. Seit 2013 gibt es den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für unter Dreijährige. Seitdem ist viel passiert. Mittlerweile profitiert ein Drittel der Kinder unter drei Jahren von frühkindlicher Bildung in Kitas und Kindertagespflege. Das sind fast 800.000 Kinder. Vor 10 Jahren waren es nur zehn Prozent. Das ist eine gute Entwicklung, trotzdem bleibt viel zu tun. Der Bund hat in den letzten 10 Jahren 400.000 Kita-Plätze aus Bundesmitteln geschaffen. Bis 2020 werden wir weitere 100.000 Kita-Plätze aus Mitteln des Bundes finanzieren. Hinzu kommen die Investitionen von Ländern und Kommunen.

Neben dem Ausbau geht es uns aber auch um mehr Qualität und weniger Gebühren. Dazu haben wir das Gute-Kita-Gesetz auf den Weg gebracht, mit dem wir bis 2022 5,5 Mrd. Euro an die Länder geben werden. Die Ausgangslagen in den Ländern sind sehr unterschiedlich. In einigen Regionen Deutschlands haben Kitas lange Öffnungszeiten und ganz selbstverständlich ein gemeinsames Mittagessen, in anderen schließen Kitas schon zur Mittagszeit. Es gibt Kitas mit sehr gutem Fachkraft-Kind-Schlüssel, in anderen betreut eine Fachkraft bis zu fünfzehn Kinder. Mal gibt es hohe Elternbeiträge, mal die komplette Beitragsfreiheit. Jedes Land, jede Kommune hat unterschiedliche Stärken und unterschiedliche Bedürfnisse. Genau hier knüpfen wir mit dem Gute-KiTa-Gesetz an. Es funktioniert wie ein Baukasten. Die Länder entscheiden, wo am meisten zu tun ist – Entlastung der Kitaleitung, bedarfsgerechte Öffnungszeiten, Sprachförderung oder Verbesserung der pädagogischen Angebote. Wir schaffen Verbindlichkeit im Ziel, aber Flexibilität bei den Wegen.

Neben dem Ausbau geht es uns aber auch um mehr Qualität und weniger Gebühren. Dazu haben wir das Gute-Kita-Gesetz auf den Weg gebracht, mit dem wir bis 2022 5,5 Mrd. Euro an die Länder geben werden. Die Ausgangslagen in den Ländern sind sehr unterschiedlich. In einigen Regionen Deutschlands haben Kitas lange Öffnungszeiten und ganz selbstverständlich ein gemeinsames Mittagessen, in anderen schließen Kitas schon zur Mittagszeit. Es gibt Kitas mit sehr gutem Fachkraft-Kind-Schlüssel, in anderen betreut eine Fachkraft bis zu fünfzehn Kinder. Mal gibt es hohe Elternbeiträge, mal die komplette Beitragsfreiheit. Jedes Land, jede Kommune hat unterschiedliche Stärken und unterschiedliche Bedürfnisse. Genau hier knüpfen wir mit dem Gute-KiTa-Gesetz an. Es funktioniert wie ein Baukasten. Die Länder entscheiden, wo am meisten zu tun ist – Entlastung der Kitaleitung, bedarfsgerechte Öffnungszeiten, Sprachförderung oder Verbesserung der pädagogischen Angebote. Wir schaffen Verbindlichkeit im Ziel, aber Flexibilität bei den Wegen.

Wir haben Momo e.V. gegründet, um nah an besonderen Kindern zu sein. Hierbei haben wir u.a. Schwimmkurse finanziert, um Kindern mit Migrationshintergrund und Kindern aus armen Verhältnissen die Möglichkeit zu bieten, das Schwimmen zu lernen. Dabei ist uns aufgefallen, dass Kinder auch angemeldet wurden, die es finanziell nicht nötig gehabt hätten. Sind die Kitas sensibilisiert, hier besonders darauf zu achten, dass die angebotene Hilfe auch bei denen ankommt, die sie tatsächlich nötig haben?

Ich finde solch ein Engagement großartig. Denn es darf keine Rolle spielen, ob ein Kind in einem wohlbehüteten Wohlstandsnest oder unter schwierigen Bedingungen aufwächst. Bei den Fachkräften herrscht meiner Meinung nach eine sehr hohe Sensibilität. Aber natürlich ist immer Raum für Verbesserung – auch bei der gezielten Förderung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen. Auch hierfür können die Mittel aus dem Gute-KiTa-Gesetz genutzt werden.

Integration und Inklusion sind bereits seit längerem, besonders aber zurzeit wichtige Themen und in aller Munde. Wie sieht in Ihren Augen eine gelungene Inklusion und Integration aus?

Ein wichtiger Leitgedanke ist für mich „Integration durch Normalität“ und gleiches gilt für das Thema „Inklusion“. Konkret bedeutet das: Jedes Kind findet seinen Platz – sei es in der Kita, im Sportverein oder im Jugendclub. Jedes Kind ist mit dabei – egal ob aus armem oder reichem Elternhaus, egal ob mit oder ohne Migrationshintergrund, egal ob mit oder ohne Behinderung. Jedes Kind wird so gesehen so angenommen und geliebt wie es ist. Damit Inklusion gelingt, müssen wir aufhören, Kinder in Schubladen zu stecken und Eltern mit Bürokratie und Behördengängen das Leben schwer zu machen. Deshalb setze ich mich für eine inklusive Kinder- und Jugendhilfe und ein modernes Kinder- und Jugendhilferecht ein.

Ein wichtiger Leitgedanke ist für mich „Integration durch Normalität“ und gleiches gilt für das Thema „Inklusion“. Konkret bedeutet das: Jedes Kind findet seinen Platz – sei es in der Kita, im Sportverein oder im Jugendclub. Jedes Kind ist mit dabei – egal ob aus armem oder reichem Elternhaus, egal ob mit oder ohne Migrationshintergrund, egal ob mit oder ohne Behinderung. Jedes Kind wird so gesehen so angenommen und geliebt wie es ist. Damit Inklusion gelingt, müssen wir aufhören, Kinder in Schubladen zu stecken und Eltern mit Bürokratie und Behördengängen das Leben schwer zu machen. Deshalb setze ich mich für eine inklusive Kinder- und Jugendhilfe und ein modernes Kinder- und Jugendhilferecht ein.

Im Bundesfamilienministerium arbeiten wir dafür, dass alle Kinder und Jugendlichen und ihre Eltern nach der Reform der Kinder- und Jugendhilfe einheitliche Ansprechpartner haben, die verlässlich für ihre Belange, Sorgen und Bedürfnisse da sind.

Interview: Martina Lange

Fotos: Thomas Trutschel-photothek.net, Inga Kjer-photothek.net, Florian Gaertner-photothek.net

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere „besonderen Kinder“, so nennen wir die Kinder mit Handicap in unserem Magazin Momo, Zeit genommen haben.

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere „besonderen Kinder“, so nennen wir die Kinder mit Handicap in unserem Magazin Momo, Zeit genommen haben. Laura – geht doch!

Laura – geht doch! Als Laura 10 Jahre alt ist,

Als Laura 10 Jahre alt ist, wird Laura der rechte Unterschenkel amputiert. Seither sind fast sieben Jahre vergangen und ich treffe Laura und ihre Eltern regelmäßig. Laura hat im Sommer erfolgreich die Schule beendet. Sie geht nun in ein Freiwilliges Soziales Jahr, möchte sich ausprobieren in der Geriatrie eines Krankenhauses.

wird Laura der rechte Unterschenkel amputiert. Seither sind fast sieben Jahre vergangen und ich treffe Laura und ihre Eltern regelmäßig. Laura hat im Sommer erfolgreich die Schule beendet. Sie geht nun in ein Freiwilliges Soziales Jahr, möchte sich ausprobieren in der Geriatrie eines Krankenhauses.

In einem Porsche über den Hockenheimring fahren, für Nils, 10 Jahre, ist das die größte Freude. Ein autoverrückter Junge – eigentlich nicht ungewöhnlich. Doch Nils ist schwerstbehindert und befindet sich seit acht Jahren im Wachkoma.

In einem Porsche über den Hockenheimring fahren, für Nils, 10 Jahre, ist das die größte Freude. Ein autoverrückter Junge – eigentlich nicht ungewöhnlich. Doch Nils ist schwerstbehindert und befindet sich seit acht Jahren im Wachkoma.

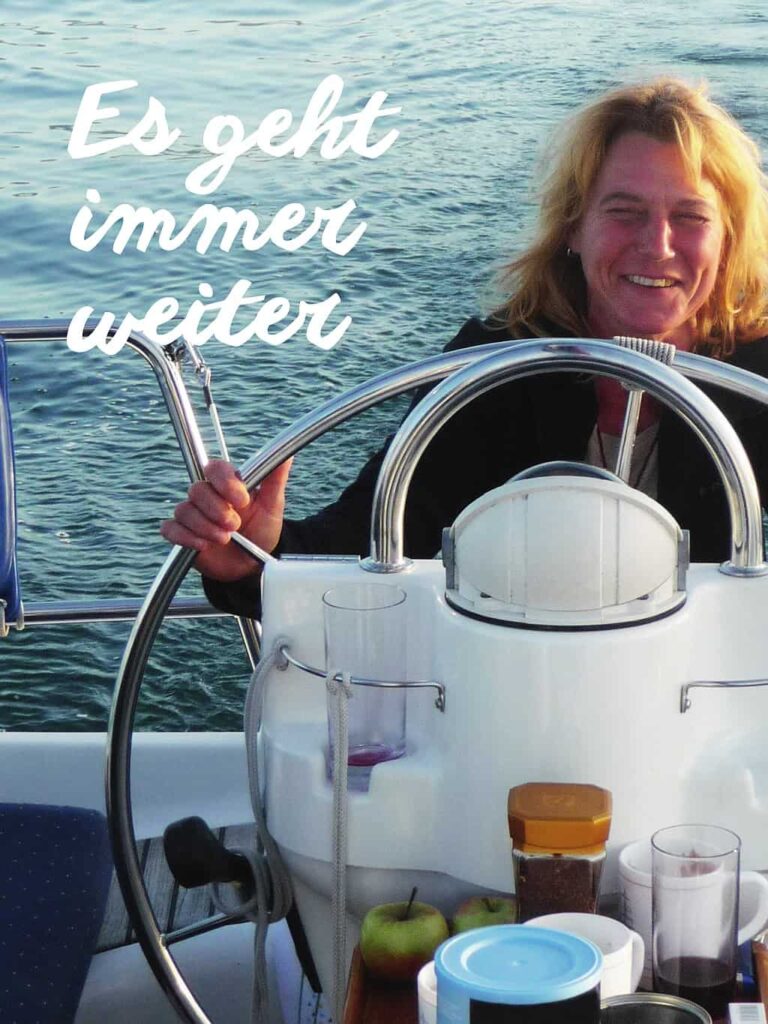

Die 1967 in Schweinfurt geborene Annette Albert arbeitet in der Kunsthalle ihrer Heimatstadt. Hier unterstützt sie die Dozenten bei praktischen Malkursen und gibt selbst Kurse sowie Führungen im Museum. Seit mehreren Jahren lebt Annette getrennt von ihrem Mann und hat das Sorgerecht für die drei gemeinsamen Kinder. Nach einem Motorradunfall in ihrer Jugend (mit 23 Jahren), bei dem sie schwer verletzt wurde, musste ihr Bein amputiert werden. Annette ist begeisterte Sportlerin: Sitzball, Rollstuhlbasketball sowie Skifahren gehören zu ihren Hobbys.

Die 1967 in Schweinfurt geborene Annette Albert arbeitet in der Kunsthalle ihrer Heimatstadt. Hier unterstützt sie die Dozenten bei praktischen Malkursen und gibt selbst Kurse sowie Führungen im Museum. Seit mehreren Jahren lebt Annette getrennt von ihrem Mann und hat das Sorgerecht für die drei gemeinsamen Kinder. Nach einem Motorradunfall in ihrer Jugend (mit 23 Jahren), bei dem sie schwer verletzt wurde, musste ihr Bein amputiert werden. Annette ist begeisterte Sportlerin: Sitzball, Rollstuhlbasketball sowie Skifahren gehören zu ihren Hobbys. Heute sehe ich es auch so, dass meine Kinder durch den ganzen Umstand zu einer gewissen Selbständigkeit gezwungen wurden, da ich gewisse Dinge einfordern musste, die ich als Mutter und Hausfrau nicht getan hätte. Und ich finde das im Nachhinein gar nicht so verkehrt, was ich auch oftmals aus Gesprächen mit anderen heraushöre.

Heute sehe ich es auch so, dass meine Kinder durch den ganzen Umstand zu einer gewissen Selbständigkeit gezwungen wurden, da ich gewisse Dinge einfordern musste, die ich als Mutter und Hausfrau nicht getan hätte. Und ich finde das im Nachhinein gar nicht so verkehrt, was ich auch oftmals aus Gesprächen mit anderen heraushöre.

Im Oktober ist Hochsaison für Hexen, Gespenster, Geister und alle, die sich gerne gruseln, denn am 31. Oktober ist Halloween.

Im Oktober ist Hochsaison für Hexen, Gespenster, Geister und alle, die sich gerne gruseln, denn am 31. Oktober ist Halloween.

Doch Lydia und Mario nehmen nicht nur Sorgen mit nach Hause, sondern auch die Hoffnung, dass ihr Nachwuchs heute einfach keine Lust hatte, die Beine auszustrecken. Jedoch wird diese Hoffnung enttäuscht: Man schickt die werdenden Eltern aufgrund der vielen Auffälligkeiten zu einer humangenetischen Untersuchung. Weitere mögliche Anomalien sollen dort abgeklärt werden. Lydia und Mario erinnern sich noch gut: „Zum Glück wurde eine genetische Ursache ausgeschlossen. Und auch die weiteren Untersuchungen während der Schwangerschaft verliefen ohne jede weitere Auffälligkeit!“

Doch Lydia und Mario nehmen nicht nur Sorgen mit nach Hause, sondern auch die Hoffnung, dass ihr Nachwuchs heute einfach keine Lust hatte, die Beine auszustrecken. Jedoch wird diese Hoffnung enttäuscht: Man schickt die werdenden Eltern aufgrund der vielen Auffälligkeiten zu einer humangenetischen Untersuchung. Weitere mögliche Anomalien sollen dort abgeklärt werden. Lydia und Mario erinnern sich noch gut: „Zum Glück wurde eine genetische Ursache ausgeschlossen. Und auch die weiteren Untersuchungen während der Schwangerschaft verliefen ohne jede weitere Auffälligkeit!“